"Microcosmos: Cuatro mil millones de años de evolución desde nuestros ancestros microbianos", por Lynn Margulis y Dorion Sagan

Introducción

Cuando contemplamos la vida en la Tierra es fácil pensar que somos supremos. El poder de nuestra conciencia, de nuestra sociedad y de nuestros descubrimientos técnicos nos ha hecho pensar que somos la forma de vida más avanzada del planeta. Ni siquiera la enorme oscuridad del espacio nos hace sentir humildes. Vemos este espacio como una tierra de nadie que queremos penetrar y conquistar, del mismo modo que hemos conquistado la Tierra.

Tradicionalmente se ha estudiado la vida en la Tierra como un prólogo de la humanidad: formas de vida «inferiores» y carentes de inteligencia nos han precedido y ahora nos encontramos en la cúspide de la evolución. Hasta tal punto nos consideramos semidioses, que llegamos a creer que estamos tomando el mando de la evolución al poder manipular el ADN, fuente de vida, y dirigirlo según nuestros designios. Estudiamos el microcosmos, el antiquísimo mundo de los microorganismos, para descubrir en él los mecanismos secretos de la vida. De ese modo podremos controlar mejor, quizás incluso perfeccionar, a todos los seres vivos de la Tierra, incluyendo a nuestra propia especie.

Pero durante las últimas décadas se ha producido una revolución en las ciencias de la vida. Las pruebas fósiles de la existencia de vida microbiana primitiva, la decodificación del ADN y los descubrimientos en relación a la composición de nuestras propias células han hecho saltar por los aires las ideas establecidas sobre el origen de la vida y la evolución en la Tierra.

Ante todo, nos han mostrado la insensatez de considerar el ser humano como especial, totalmente distinto y supremo. El microscopio ha ido mostrando gradualmente la inmensidad del microcosmos y ahora nos proporciona una visión sobrecogedora de nuestro verdadero lugar en la naturaleza. Ahora parece ser que los microbios (llámeseles microorganismos, gérmenes, protozoos o bacterias, según el contexto), además de ser los cimientos de la vida en la Tierra, ocupan un lugar indispensable en toda estructura viva y son necesarios para su supervivencia. Desde el paramecio hasta el género humano, todas las formas de vida son complicados agregados meticulosamente organizados de vida microbiana en evolución. Los microorganismos, lejos de haberse detenido en un peldaño inferior de la escala evolutiva, forman parte de nuestro entorno y de nuestro propio organismo.

Tras haber sobrevivido a lo largo de una línea ininterrumpida desde los comienzos de la vida, todos los organismos han alcanzado en la actualidad un mismo nivel de evolución.

Esta constatación revela claramente el engreimiento y presunción de tratar de medir la evolución por una progresión rectilínea desde lo más simple (llamado «inferior») a lo más complejo (con el ser humano como forma «superior» absoluta, en lo más alto de la jerarquía). Como veremos, los organismos más simples y más antiguos no sólo son los antepasados y el substrato actual de la biota terrestre; también están preparados para expandirse y modificarse a sí mismos y a las demás formas de vida, en el caso de que nosotros, los organismos «superiores», fuéramos tan insensatos que llegásemos a nuestra propia aniquilación.

Además, la visión de la evolución como una lucha crónica y encarnizada entre individuos y especies, distorsión popular de la idea darwiniana de la «supervivencia de los mejor dotados», se desvanece con la nueva imagen de cooperación continua, estrecha interacción y mutua dependencia entre formas de vida. La vida no ocupó la Tierra tras un combate, sino extendiendo una red de colaboración por su superficie. Las formas de vida se multiplicaron y se hicieron cada vez más complejas, integrándose con otras, en vez de hacerlas desaparecer.

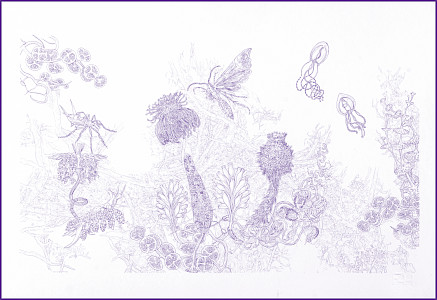

Mónica Millán, Sin título de la serie El río bord(e)ado, 2007

Al no poder observar a simple vista el microcosmos tendemos a menospreciar su importancia. Sin embargo, de los tres mil millones y medio de años que la vida lleva existiendo sobre la Tierra, la completa historia de la humanidad, desde la vida de las cavernas hasta el moderno apartamento de nuestros días, representa bastante menos del uno por ciento de todo este tiempo. La vida en la Tierra no sólo se originó en un primer momento de su historia como planeta, sino que durante los primeros dos mil millones de años sus únicos habitantes fueron exclusivamente microorganismos bacterianos.

En realidad, tan importantes son las bacterias, y tan importante es su evolución, que la división fundamental de los seres vivos en la Tierra no es la tradicionalmente supuesta entre plantas y animales, sino entre procariontes (organismos constituidos por células sin núcleo, es decir, las bacterias) y eucariontes (todas las demás formas de vida). En sus primeros dos mil millones de años los procariontes transformaron continuamente la superficie de la Tierra y la atmósfera. Fueron los inventores, a escala reducida, de todos los sistemas químicos esenciales para la vida, cosa que el ser humano está aún lejos de conseguir.

Donjo León, Sin título, 2020

Esta antigua y elevada biotecnología condujo al desarrollo de la fermentación, de la fotosíntesis, de la utilización del oxígeno en la respiración y de la fijación del nitrógeno atmosférico. También fue la causa de diversas crisis de hambre, contaminación y extinción a escala planetaria mucho antes de que se vislumbraran formas de vida de mayor tamaño.

Estos sorprendentes acontecimientos en la temprana historia de la vida sucedieron por la interacción, como mínimo, de tres mecanismos distintos de evolución descubiertos recientemente. El primero es la notable capacidad de orquestación del ADN, substancia que fue identificada como transmisora de la herencia en 1944 por Oswald T. Avery, Colin MacLeod y Maclyn McCarty. El código genético fue desvelado en los años sesenta a partir del descubrimiento de la duplicación del ADN, en 1953, por James Watson y Francis Crick. Regida por el ADN, la célula viva puede hacer una copia de sí misma, desafiando a la muerte y manteniendo su identidad por medio de la replicación. Sin embargo, al ser también susceptible de mutación, que juega al azar con su identidad, la célula es capaz de sobrevivir al cambio.

Una segunda vía evolutiva consiste en algo parecido a la ingeniería genética, y es un proceso del que desde hace tiempo se han ido acumulando pruebas en el campo de la bacteriología. Desde hace unos cincuenta años, los científicos han observado que los organismos procariotas transfieren, de manera rutinaria y muy deprisa, distintos fragmentos de su material de unos individuos a otros. Cualquier bacteria puede, en un momento determinado, usar genes accesorios procedentes de cepas a veces muy distintas que realizan funciones que su propio ADN puede no abarcar. Algunos de los fragmentos de material genético se recombinan con los genes propios de la célula; otros son transferidos de nuevo a otras células. Algunos de los fragmentos genéticos pueden acabar también instalándose en el aparato genético de las células eucarióticas.

Estos intercambios son un hecho normal en el repertorio bacteriano. Pero aún hoy en día muchos bacteriólogos no alcanzan a comprender toda su importancia: el que, como consecuencia de esta capacidad, las bacterias de todo el mundo tengan en esencia acceso a una única reserva de genes y, por tanto, a los mecanismos adaptativos de todo el reino bacteriano. La velocidad de recombinación es superior a la de mutación; los organismos superiores podrían llegar a tardar un millón de años en adaptarse a un cambio a escala mundial que las bacterias pueden conseguir en unos pocos años. Por medio de constantes y rápidas adaptaciones a las condiciones ambientales, los organismos del microcosmos son el pilar en que se apoya la biota entera, ya que su red de intercambio global afecta, en última instancia, a todos los seres vivos. El ser humano está precisamente aprendiendo estas técnicas a través de la ciencia de la ingeniería genética, por medio de la cual obtiene productos bioquímicos al introducir genes ajenos dentro de células en reproducción. Pero los organismos procariotas han estado utilizando estas «nuevas» técnicas durante miles de millones de años. El resultado es un planeta que ha llegado a ser fértil y habitable para formas de vida de mayor tamaño gracias a una supraorganización de bacterias que han actuado comunicándose y cooperando a escala global.

A pesar de su gran trascendencia, la mutación y el intercambio genético no bastan para explicar la evolución de todas las formas de vida que existen actualmente en la Tierra. En uno de los más fascinantes descubrimientos de la moderna microbiología, la observación de las mitocondrias (inclusiones de membrana fina que se encuentran en el interior de las células de animales, plantas, hongos y protistas, siempre con una estructura similar) proporcionó la pista de una tercera vía evolutiva. Aunque en las células modernas las mitocondrias se encuentran fuera del núcleo, poseen sus propios genes compuestos por ADN. Además, se reproducen por división binaria, a diferencia de las células en las que residen, y lo hacen en momentos distintos al de la división del resto de la célula. Sin mitocondrias, las células con núcleo, y por consiguiente la planta o el animal entero, no podrían vivir porque serían incapaces de utilizar el oxígeno.

Conjeturas hechas posteriormente han llevado a los biólogos a imaginar una sorprendente teoría: los descendientes de las bacterias que hace tres mil millones de años nadaban en las aguas primitivas respirando oxígeno se hallan actualmente presentes en nuestro cuerpo en forma de mitocondrias. En algún momento, las bacterias ancestrales debieron de combinarse con otros microorganismos, instalándose en su interior y proporcionándoles un sistema de eliminación de desechos y energía procedente del oxígeno a cambio de alimento y cobijo. Los organismos resultantes de esta fusión habrían evolucionado hacia formas de vida más complejas, incorporando la respiración del oxígeno. Este sería un mecanismo evolutivo más brusco que la mutación: una unión simbiótica que llega a ser permanente. Al crearse organismos que no son simplemente la suma de sus partes componentes, sino algo más, como la suma de todas las combinaciones posibles de cada una de sus partes, estas alianzas conducen a los seres en evolución hasta esferas inexploradas. La simbiosis, la unión de distintos organismos para formar nuevos colectivos, ha resultado ser la más importante fuerza de cambio sobre la Tierra.1

Adriana Bustos, Dimetiltriptamina, 2015

Al examinar nuestra propia especie como el producto de una simbiosis llevada a cabo a lo largo de millones de años, la prueba que confirma nuestra ascendencia multimicrobiana se hace abrumadora. Nuestros cuerpos contienen la verdadera historia de la vida en la Tierra. Nuestras células conservan un medio ambiente rico en carbono e hidrógeno, como el de la Tierra en el momento en que empezó la vida en ella. Además, viven en un medio acuático cuya composición salina semeja la de los mares primitivos. Hemos llegado a ser lo que somos gracias a la unión de bacterias asociadas en un medio acuático. Aunque la dinámica evolutiva del ADN, la transferencia genética y la simbiosis no fueron descubiertas hasta casi cien años después de la muerte de Charles Darwin en 1882, éste fue lo suficientemente perspicaz como para escribir: «No podemos desentrañar la maravillosa complejidad de un ser vivo; pero en la hipótesis que hemos avanzado, esta complejidad se ve aumentada. Todo ser vivo debe ser contemplado como un microcosmos, un pequeño universo formado por una multitud de organismos inconcebiblemente diminutos, con capacidad para propagarse ellos mismos, tan numerosos como las estrellas en el cielo»2. Este libro trata precisamente de la extraña naturaleza de ese pequeño universo.

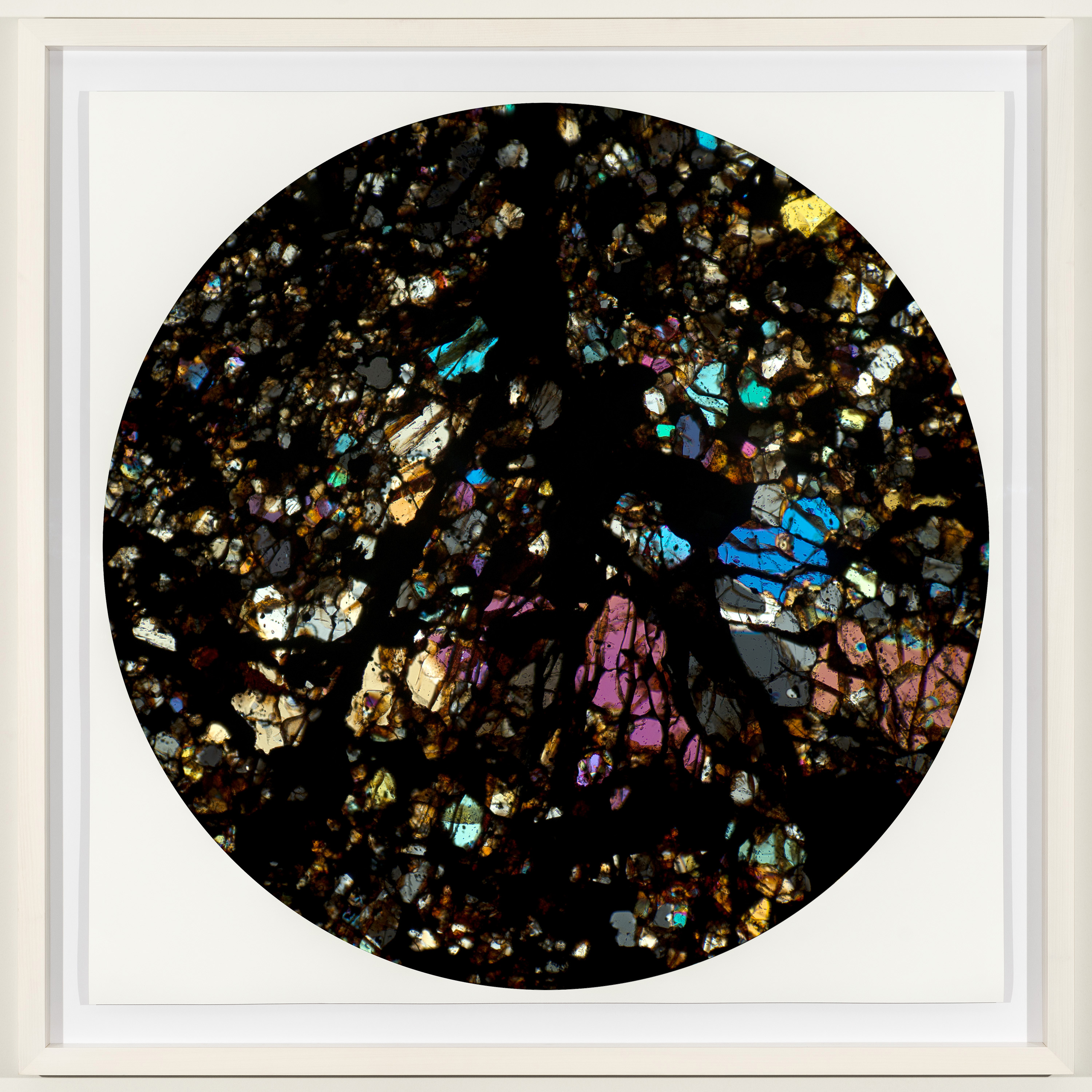

Faivovich & Goldberg, Número 55, 2018

Faivovich & Goldberg, Número 55, 2018

La estructura detallada de nuestras células revela los secretos de sus antepasados. Las imágenes que el microscopio electrónico proporciona de las células nerviosas de todos los animales muestran numerosos «microtúbulos» que llaman la atención. Los cilios ondulantes de las células que revisten nuestra garganta y la cola cimbreante del espermatozoide humano comparten la misma estructura, tan poco corriente, dispuesta como el disco de un teléfono, igual que los cilios de los ciliados, un próspero grupo de microbios que incluye más de ocho mil especies. Estos mismos microtúbulos están presentes en todas las células de plantas, animales y de hongos cada vez que se dividen. Y están constituidos, enigmáticamente, por una proteína casi idéntica a otra hallada en el cerebro humano. Se trata de una proteína sumamente parecida a algunas encontradas en ciertas bacterias muy móviles con forma de sacacorchos.

Estos microtúbulos y otros vestigios vivientes de lo que fueran en algún momento organismos separados han sido detectados en diversas especies, lo que demuestra, cada vez con mayor certeza, que todos los organismos visibles evolucionaron por medio de simbiosis, unión que conduce a un beneficio mutuo al compartir permanentemente células y cuerpos. Aunque, como se verá, algunos detalles del origen bacteriano de las mitocondrias, microtúbulos y otros componentes celulares son difíciles de explicar, las ideas generales que indican cómo puede producirse la evolución por simbiosis son compartidas por todos aquellos científicos que están familiarizados con los tipos de vida del microcosmos.

El proceso simbiótico prosigue sin cesar. Los humanos, organismos del macrocosmos, continuamos la interacción recíproca con el microcosmos y seguimos dependiendo los unos de los otros. Algunas familias de vegetales (por ejemplo, las leguminosas, que incluyen guisantes, judías y especies afines como el trébol y la algarroba) no pueden vivir en suelos pobres en nitrógeno sin las bacterias fijadoras de dicho elemento, que se desarrollan en los nódulos de sus raíces; y nosotros no podemos vivir sin el nitrógeno que procede de dichas plantas. De igual manera, las vacas no pueden digerir la celulosa de la hierba, ni las termitas la que procede de la madera, sin las comunidades microbianas que se alojan en el aparato digestivo, tanto de los rumiantes como de las termitas. Un diez por ciento, como mínimo, del peso seco de nuestro cuerpo corresponde a bacterias, algunas de las cuales son esenciales para nuestra vida, a pesar de que no sean parte congénita de nuestro organismo. Esa coexistencia no es un mero capricho de la naturaleza, sino que constituye la misma esencia de la evolución. Si dejásemos proseguir la evolución durante algunos millones de años más, esos microorganismos que producen vitamina B12 en nuestro intestino podrían llegar a formar parte de nuestras propias células. Un agregado de células especializadas puede convertirse en un órgano. En el laboratorio se ha llegado a observar la unión de amebas con una bacteria que antes era letal y se ha obtenido, así, una nueva especie de ameba híbrida.

Esta revolución en el estudio del microcosmos nos brinda una perspectiva asombrosa. No es disparatado decir que la misma consciencia que nos permite investigar el funcionamiento de nuestras células puede provenir de las capacidades coordinadas de millones de microorganismos que evolucionaron simbióticamente hasta convertirse en el cerebro humano. Ahora esta consciencia nos lleva a manipular el ADN y hemos empezado a intervenir en el antiguo proceso de la transferencia genética entre bacterias. Nuestra capacidad de obtención de nuevos tipos de vida puede ser considerada el mecanismo más nuevo por medio del cual la memoria orgánica (recuerdo de la vida y activación del pasado en el presente) se agudiza más. En uno de los enormes bucles retroactivos de la vida que hacen referencia a sí mismos, los cambios que han tenido lugar en el ADN nos han procurado la consciencia que nos permite ahora modificar el propio ADN. Nuestra curiosidad, nuestra sed de conocimiento, nuestro entusiasmo por penetrar el espacio y llegar a alcanzar otros planetas, y aún más allá, representa un aspecto de las estrategias que la vida tiene para su expansión, que empezó hace más de tres mil millones de años. No somos más que el reflejo de una antigua tendencia.

Desde las primeras bacterias primordiales hasta el presente, miríadas de organismos formados por simbiosis han vivido y han muerto. Pero el común denominador microbiano sigue siendo esencialmente el mismo. Nuestro ADN proviene, a través de una secuencia ininterrumpida, de las mismas moléculas que estaban presentes en las células primitivas que se formaron en las orillas de los primeros océanos de aguas cálidas y poco profundas. Nuestros cuerpos, como los de todos los seres vivos, conservan el medio ambiente de la Tierra primitiva. Coexistimos con microorganismos actuales y albergamos, incluidos de manera simbiótica en nuestras propias células, restos de otros. Es así como el microcosmos vive en nosotros y nosotros vivimos en él.

A algunas personas esta idea puede que les moleste y les inquiete. Además de hacer saltar por los aires nuestra presunción de soberanía sobre el resto de la naturaleza, representa un reto para nuestra concepción de la individualidad, unicidad e independencia. Llega a ser una violación de la idea que tenemos de nosotros mismos como organismos físicos diferenciados y separados del resto de la naturaleza. El pensar en nosotros mismos y en nuestro medio ambiente como en un mosaico de vida microscópica en evolución nos hace evocar la imagen de que somos absorbidos, disueltos, aniquilados. Aún es más inquietante la conclusión filosófica a la que llegaremos más adelante respecto a que el posible control cibernético de la superficie de la Tierra por organismos carentes de inteligencia puede poner en duda la supuesta unicidad de la inteligente consciencia humana.

Adriana Bustos Ciencia y opinión, 2015.

Resulta paradójico que, al ampliar el microcosmos para hallar nuestros orígenes, apreciemos claramente el triunfo y, al mismo tiempo, la insignificancia del individuo. La unidad de vida más pequeña —una simple célula bacteriana— es un monumento de formas y procesos que no tiene rival en el universo tal como lo conocemos. Cada individuo que se desarrolla, que aumenta al doble su tamaño y que se reproduce, representa una historia de gran éxito. Sin embargo, y de la misma manera que el éxito del individuo es asumido por su especie, ésta queda incluida en la trama global de toda clase de vida: un éxito de mayor magnitud aun.

Es fácil, incluso para los científicos, entusiasmarse demasiado ante cualquier empresa que acabe en éxito. Desde los discípulos de Darwin hasta quienes trabajan en ingeniería genética en la actualidad, la ciencia ha popularizado la idea de que los humanos nos hallamos en el peldaño más elevado de la escala evolutiva de la Tierra y que, con la ayuda de la tecnología, nos hemos salido del marco de la evolución. Algunos eminentes científicos han escrito (como Francis Crick en su libro La vida misma) que la vida, en general, y la consciencia humana en particular, son algo tan milagroso que es imposible que hayan tenido su origen en la Tierra y creen que se habría originado en algún otro lugar del universo.3 Otros llegan a creer que los humanos son el producto de una paternal «inteligencia superior»: los hijos de un patriarca divino.

Este libro ha sido escrito para demostrar que estas teorías menosprecian la Tierra y los caminos de la naturaleza. No existen pruebas de que el ser humano sea el supremo administrador de la vida en la Tierra, ni de que sea el hijo menor de una superinteligente fuerza extraterrestre. Pero existen, en cambio, pruebas para demostrar que somos el resultado de una recombinación de poderosas comunidades bacterianas con una historia de miles de millones de años. Formamos parte de una intrincada trama que procede de la original conquista de la Tierra por las bacterias. La capacidad de inteligencia y de tecnología no pertenece específicamente a la especie humana, sino a todo el conjunto de la vida. Si tenemos en cuenta que las propiedades que son útiles raramente son desdeñadas por la evolución, es muy probable que nuestros poderes, que derivan del microcosmos, perduren en él. La inteligencia y la tecnología, incubadas por la humanidad, son en realidad propiedad del microcosmos. Podrían muy bien sobrevivir a nuestra especie en forma de vidas futuras que sobrepasan los límites de nuestra imaginación.

Agradecemos a la editorial Tusquets por su generosa colaboración.

*Introducción del libro de Lynn Margulis y Dorion Sagan Microcosmos: Cuatro mil millones de años de evolución desde nuestros ancestros microbianos (trad. Mercè Piqueras), Barcelona, Tusquets Editores, 2013 [trabajo original publicado en 1991].

- Algunos biólogos aún no creen en el origen simbiótico de mitocondrias, cloroplastos y otros orgánulos eucarióticos. Sin embargo, cada vez son menos. Esperamos que el peso de las pruebas aportadas en este libro convenza a los biólogos, y a todas las demás personas, de la necesidad de contemplar la vida como un fenómeno simbiótico.

- Charles Darwin, The Variation of Animals and Plants under Domestication, Vol. 2, Nueva York, Organe Judd, 1868, p. 204.

- Francis Crick, Life Itself: Its Origine and Nature, Nueva York, Simon & Schuster, 1981.

Lynn Margulis (1938-2011) fue una importante bióloga estadounidense especializada en el estudio de microorganismos. Se enfocó en la investigación de la evolución biológica afirmando que el origen de la vida y su evolución radica en la simbiogénesis colaborativa a cargo de las bacterias, contrariando los postulados neodarwinianos.

Dorion Sagan (1959) es un historiador estadounidense dedicado a la divulgación científica. Ha escrito textos sobre evolución, así como de historia y filosofía de la ciencia. Entre sus obras más importantes destacan La termodinámica de la vida, en coautoría con Eric D. Schneider, Las ciencias de Avatar: de la Antropología a la Xenología y La muerte y el sexo.